こんにちは ツナカンです。

私はふだん

適応指導教室のカウンセラー(公認心理師)として

不登校のお子さんや

子育てに悩む保護者の方

学校の先生方

の相談にのっています

お子さんが不登校になると

親御さんはとても心配し

何とかして学校に行かせようとします。

しかし,お子さんはなかなか行こうとはしません。

また,その理由もわからず

どうやったら学校に行けるようになるの?

と頭を抱えてしまいます。

こうした相談は毎年何件もあります。

しかし,お子さんの状況も

家庭の状況もさまざまですので

どうやったら学校に行けるようになるのか

あるいは

学校に行かせること自体が正解なのか

なかなか答えは出せないものです。

そこで今回は

お子さんに「学校に行こう」と言って良いタイミング

についてご紹介します。

この記事を読んでもらえれば

こんなことがわかります。

- 学校に誘ってもよい時の兆候5つ

- 声のかけ方,抑えるポイント4つ

- 登校刺激

- どのくらいの子が学校に戻れるのか

これを読んでいただければ

お子さんがまた学校に行けるようになる

タイミングを見つけやすくなります。

また家族関係が悪くなってしまいがちな

不登校問題の解決のヒントになると思います。

なお,この記事では学校から遠のいてしまっていて

改めて学校と向き合おうとする段階のお子さん

を想定しています。

学校に誘っても良い兆候5つ

学校に行けないお子さんに

無理に行かせても,多くの場合良いことはありません。

一時,回復したように見えても

また行けなくなることが多いからです。

行けていない時間を注意深く観察し

学校に誘うタイミングを見計らう必要があります。

そのポイントは以下の通りです。

- 家庭以外に安心できる場がある

- 家族に悩みを打ち明けている

- 将来の夢を持っている

- 学校の情報がある程度わかっている

- 生活のリズムが整っている

その①:家庭以外に安心できる場がある

学校に行けなくなった時

保護者はその理由を知りたいと思うのは当然です。

しかし,子どもの方は

家族だからこそ言えない

そんな気持ちであることを何度も聞きました。

親を心配させたくない

親に怒られるんじゃないか

どうせ話してもわかってもらえない

親の気持ちはわかるけど,自分でもなんて言ったらいいのかわからない

お子さんたちはそんな風に言います。

ですから,家庭だけで抱え込まずに

お子さんにとって安心できる場を

用意してあげるのも方法の一つです。

それが適応指導教室やフリースクール

あるいは,親せきの家とか

友だちの親だということだってあります。

とにかくお子さんにとって居心地の良い場所がある

ということが大切でしょう。

その②:家族に悩みを打ち明けている

家族に悩みを打ち明けるということは

お子さんの気持ちを理解するチャンスです。

そこから具体的な対処法を考えることもできます。

一方,家族に打ち明けていないなら

家族に対する警戒心を持っているということです。

注意しておきたいのは

とにかく,学校に行きたくない!

というような表現の時です。

これは打ち明けているのではなく

意思の表明です。

まずは,その意思を受け止めましょう。

そして,理由を聞いても答えられないなら

無理に聞くことはせず

まずは現実的にどの程度学校にコミットするのか

話し合いましょう。

その③:将来の夢を持っている

将来の夢は困難と向き合うための重要な武器です。

夢があれば,学校に行く必要性がわかっているので

学校に誘われても大きな不満を持つことはありません。

ただし,

夢があったけどあきらめなきゃいけない

お子さんがそんな気持ちになっている時に

夢のためにも頑張ろう

なんて声掛けは,お子さんの気持ちとはずれがあります。

下手をしたら,

親の方が安心したいからそういうんだ

と受け取られてしまいますから

お子さんのやる気を高めることにはなりません。

自分の夢のためにもやってみたいんだけど…

そんなニュアンスの時に背中を押してあげる

そんなタイミングが良いでしょう。

その④:学校の情報がある程度わかっている

誰でも同じだと思いますが

これから向かうところの情報は

前もって知っておきたいものです。

お子さんからすれば学校の復帰は大冒険です。

前に行ってたんだから大丈夫

なんて言いがちですが

学校は常に変化していますから

できるだけ新鮮な情報を

知っている時には安心感も高まります。

その⑤:生活のリズムが整っている

生活のリズムが整っていると

色々なことに挑戦してみたくなるものです。

また,生活のリズムの立て直しをしようとしているということは

何らかの目的があるからです。

学校以外の目的で立て直そうとしているのかもしれませんが

少なくとも前向きな行動ですから

さりげなく,学校のことを話題にだしてみて

様子をうかがっても良いでしょう。

声のかけ方抑えるポイント4つ

お子さんを学校に誘う時に

抑えておくと良いポイントがあります。

- あくまでも提案

- 話し合える状態・環境であること

- 今よりほんのちょっとだけ進めば良いし失敗しても良い

- 子ども自身の感覚に焦点を当てる

その①:あくまでも提案

普通は

学校は行くべきもの

と思ってしまうものですが

不登校ではこんな常識は崩れています。

それは良いとか悪いとかではありません。

常識が全くないのであれば

教えれば良いのです。

しかし,常識がないのではなく,崩れているのです。

だから,提案なのです。

提案しても「嫌だ」と言われたらどうするの?

そうなのです,実際に私も嫌だと言われたこともあります。

でも,嫌だと言える関係性が大事なのです。

その②:話し合える状態・環境であること

どんな会話でもそうなのですが

お互いが話し合える状態だったり

話しやすい環境でなければ通じ合うことはできません。

まず,お子さんの状態を確認してから声をかけましょう。

また,その時に邪魔になるものがあるなら取り除きましょう。

そのためにも前もって,時間と場所を約束しておくと

お子さんも心の準備をしやすくなります。

その③:今よりほんのちょっとだけ進めば良いし失敗しても良い

学校に行けなくなったお子さんは

大きな挫折感を持っていることが少なくありません。

いくら少し前向きになったとしても

失敗は重ねたくないはずです。

ですから,成功体験を積み重ねていくことが大切です。

最初に

今より,ほんのちょっとだけうまくいきそうなことをしてみる

失敗をしても良い

そんな保証をしておくと良いでしょう。

その④:子ども自身の感覚に焦点を当てる

先にも学校に行けなくなったお子さんにとって

「学校は行くべきもの」という常識は

崩れた状態であることをお伝えしました。

ですから,あくまでも

お子さんにとっての価値感に合わせて

- 学校がどんな役に立つのか

- 学校に行くことのデメリット

を伝える必要があります。

それらを一緒に考えてみて

学校に行くことの方がメリットが大きいとなれば

お子さんは,さらに学校に行く勇気を奮い立たせてくれるでしょう。

登校刺激

ここまで学校に誘うタイミングやポイントをご紹介してきました。

学校に誘うことを

登校刺激

と呼びます。

登校刺激の良し悪しについて以下のようなことが言われています。

登校刺激の良し悪しは『子どもの反応』によって左右される

- 登校刺激の是非の判断は,まず子どもの反応次第である。刺激と評価は一対である

- 発達段階によっても対応は異なる。自動機では適切な登校刺激が功を奏しやすい

- 不登校の経過の後期では,なんらかの後押し(登校刺激)が必要となる

山本力(2005)不登校の子ども支援に関するガイドライン試案.岡山大学教育実践総合センター紀要,第5巻.pp.131-137.

数十年前までは

積極的に登校刺激を与える時代がありました。

しかし,それが良くないことがわかってくると

登校刺激は悪いものだ

と言わんばかりに登校刺激に消極的になりました。

しかし,登校刺激は必ずしも悪いものではなく

登校刺激の良し悪しは子どもの状態による

ということが言われているのです。

どのくらいの子が学校に戻れるのか

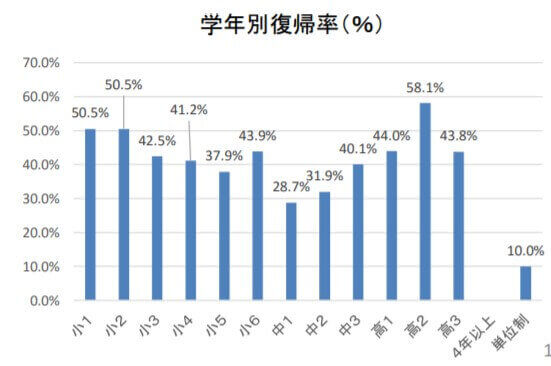

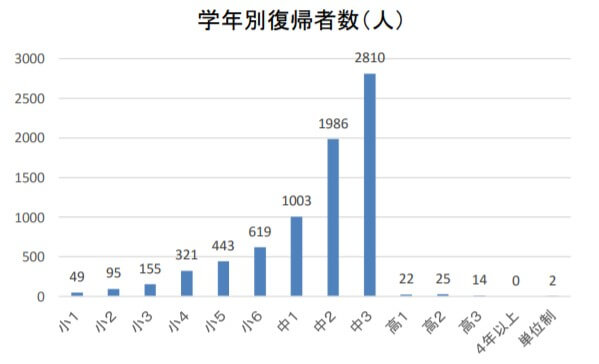

文部科学省からは不登校になっても

学年とともに学校復帰率は上がる というデータが出ています。

小学校では42%,中学校で35%,高校で43%

が戻っているとされています。

引用:文科省(2019)教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果

表を見ると復帰率の数字に反して

中学校3年生で急に伸びているように見えるのは

- 高校入試を見すえて学校に復帰

- 小学校からの長期不登校生徒が学校に通い始める

ということだろうと見ています。

そう考えると,楽観はできないまでも

自分なりに将来を考えているお子さんは多いと言えるでしょう。

また,高校生で不登校の数が少ないのは

高校での不登校は退学に直結するからでしょう。

このように,例え学校に行けなくなったとしても

遅かれ早かれ多くのお子さんが

また学校に行けるようになっているようです。

もちろん,学校以外の選択肢もありますので

例え不登校になったとしても

お子さんの将来を諦める必要はなさそうです。

まとめ

以上,学校に行けなくなったお子さんの

学校への誘い方についてご紹介しました。

学校に誘っても良いタイミング・状態

そして,誘うときのポイントを抑えて

お子さんに沿うように誘えると良いですね。

また長期化することもあるかもしれませんが

それでも多くのお子さんは学校に復帰していますし

これからの時代,学校以外の選択肢も広がるでしょう。

この記事が,学校に行けないお子さんの親御さんや

お子さん自身のお役に立てることを祈っています。

質問・感想やご相談は以下のリンクまで

お気軽におよせ下さい。

Comments