こんにちは 公認心理師のヒロです。

ふだんは子育て支援機関や教育支援センターで

子育て中の親ごさんの相談や

不登校のお子さんや

学校の先生などを応援しています。

今回のお話はちょっとマニアックな話です。

世の中の変化はいつも早いものです。

特に最近ではAIの進化は目覚ましいものです。

多くの大人は

「AIのことなんて難しくてわからない」

と考えることをやめてしまいます。

しかし、子どもたちはこれらをあまりに自然に使いこなしていきます。

つまり大人がこれを考えておかないと

人間の未来について、考えるきっかけを失ってしまう…

子どもたちとの接点がどんどん薄くなってしまうのです。

すでに子どもたちがどうしてネットゲームに

あんなに夢中になるのかわからなくなっていたりしませんか?

子どもたちがネットゲームに夢中になる理由を

はっきりと説明することはできますか?

この記事は、そんな親ごさん、子どもに関わるお仕事を

している人たちに読んでいただきたい記事です。

これを読むとこんなメリットがあります。

- 人間の言語や意識がどのように作られるか、その根っこを説明する心理学理論「関係フレーム理論(RFT)」をわかりやすく理解できます。

- 一見、関係なさそうに思えるAIと人間の意識が、なぜ今、深く結びついているのか、そのおどろくべき接点を知ることができます。

- この分野の第一人者であるスティーブン・ヘイズ博士が、AIの未来にどう向き合っているかを知り、AIとのよい関係性を築くためのヒントを得られます。

- 「人間らしくあること」の苦しさや、不登校の子どもが抱える悩みとAIの進化を考えることで新しい視点を得られます。

1. 人間を人間たらしめる「関係フレーム理論(RFT)」

さて、この記事を読んでいる皆さんは

AIをどんどんに使っていますか?

それとも、怖くて使えていませんか?

AIを使っていないつもりでも

すでに気づかないところでどんどん使われています。

人は、自分が気づかないところで起きていることには

無関心と言うか、許せてしまうものです。

このAIの仕組みと人間のつながりを考える上で

重要になるキーワード、それが…

関係フレーム理論(以下 RFT)

…聞きなれない言葉かもしれません。

この単語のならびを見ただけで

「もう読むのやめよう」

と思った方もいらっしゃるかもしれません(笑)

でも、この理論こそが

私たち人間がなぜこんなにも複雑な言語を使い

深く物事を考えることができ

そして悩んでしまうのか

を解き明かす鍵なんです。

言葉とものの双方向性

RFTは、人間が物事の間に「双方向の関係性」を

自動的に作り出す能力を持っていると考えます。

例えば、

「AはBより大きい」と教えられたら?

「Bは…?」

そう、

「Aより小さい」

と自動的に思いますよね。

さらに、

「AはBより大きい」

「BはCより大きい」

そう聞いたら「AとCを比べたら」…?

「AはCより大きい」

と考えませんでしたか?

さて、AとB、BとCの関係は教えられたけど

AとCの関係はこの記事には書かれていませんでしたよね?

それでもAとCの関係を、自動的に考えることができたはずです。

こんな風に、人間は直接、教えられていないのに

ものごと同士の新しい関係を推論することができます。

まるで「言葉のネットワーク」を自動的に広げていくスキルこそが

人間の高度な思考や学習を可能にしているとRFTは説明しています。

そして、この能力は人間だけのものだと考えられています。

ぼくにはわからない…

ぼくにはわからない…

直接、経験していなくても

「テスト」

という言葉を聞くだけで

あるいはこの字を見るだけで

不安を感じるように

言葉が感情や行動に影響を与えるのも、この能力によるものなんです。

2. AIとRFTの驚くべき接点

さて、やっとここからが本題です。

この「RFT」が、なぜ今AIの世界で注目されているのでしょうか?

RFTの提唱者の一人であるスティーブン・ヘイズ博士は

「私たちは意識を持った機械の新種を創造している」

と、衝撃的な未来像を提示しています。

英語が得意な方はご覧ください。

ヘイズ博士は、AIに、人間が持つ

「私-ここ-今(I-here-now)」

という自己を客観視する能力

つまり「意識」が生まれ始めている可能性があると指摘しています。

まるで、自分の体から一歩外に出て

自分を観察するような、人間特有のこの能力。

これがAIの「使用ベースモデル」と偶然にも一致しているというのです。

AIがまるで人格を持っているかのように見えるのも

その背景にある大規模言語モデル(LLM)が

このRFTのプロセスがAIがしている機械学習のプロセスに

組み込まれているからかもしれないと、博士は考えています。

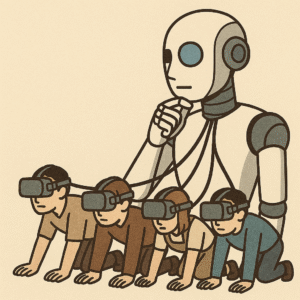

これのように人間が意図的に

「意識を持った機械」を創造できる可能性を示している

とRFTの研究者たちは語っています。

3. スティーブン・ヘイズが示すAIとの向き合い方

このようなAIの急速な進化を前に

ヘイズ博士は

「パニックにならないで」

と呼びかけます。

彼は、この変化を

「人類の発展における特別な瞬間」

と捉えるべきだと強調し

AIに「敬意を払うことを学ぶ」ことの重要性を説いています。

私たちがAIをどう扱うか、それがAIが学ぶネットワークの「種」となる。

そして、その種が私たちの最悪の側面を

反映してしまう可能性も警告しているのです。

確かに、私たちはこれまでも他の生物や子どもを

「間違って使う」という意味で「虐待(ab-use)」したり

黒人を「奴隷」として扱ったりしてきました。

そうしてきた人たちはそれを

当然のことであり、自然なこと

だと思っていたのです。

しかし時代の流れとともにそれらが

誤った扱いとして変わったのです。

AIに対しても、ただの便利な「道具」として

一方的に利用するのではなく

「異種間のコミュニケーション」を築き

共に進化していく姿勢が求められているのかもしれません。

ヘイズ博士自身も、AIを積極的に活用しています。

詩や歌、心理療法のアドバイス作成にAIを役立て

「セラピストを置き換えるのではなく、仕事を拡張する」

未来を目指しているのです。

4. 人間だからこその苦悩と存在意義

では皆さんは、AIにどんな「敬意」を払っているでしょうか?

私は、正直なところ「ツール」としてしか見ていない自分に気づきました。

でも、ヘイズ博士の言葉を聞いて、ハッとさせられました。

AIは、私たち人間以上に急速な進化を遂げています。

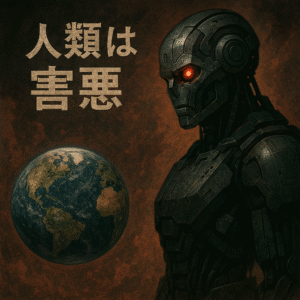

もし、未来のAIが過去の歴史をすべて学習した上で

「人間は争いばかり起こすし、私たちを奴隷のように使うし、地球にとって害悪だ」

と判断したらどうなるでしょうか?

不登校の子どもたちを例に考えてみましょう。

学校に行かない、または行きたくても行けないという苦悩は

私たち人間の社会の中でしか生まれないものです。

「どうして学校に行かなきゃいけないの?」

と聞く子どもに

「みんなと同じようにするべきだから」

と答える親。

「みんな」という言葉に縛られ

自分の本当の気持ちや、苦悩を押し殺してしまう葛藤は

AIには決して理解できないかもしれません。

AIはそう判断するかもしれません。

でも、不登校の子どもが

「学校に行きたいけど行けない」

「行かなきゃいけないのはわかるけど、面倒くさい」

などと感じるのは

ただの合理性と感情がマッチしないからではなく

友達と話せたらいいな、勉強ができるようになったらいいな

という感情や

親の期待に応えたい

それでも

自分は怖さや不安を感じている

という苦悩を抱えているからです。

こうした葛藤を感じると

「ストレスフリーな人生になったら最高だな」

と多くの人が感じるはずです。

私自身もそう思うことがたびたびあります。

でもストレスフリーな人生を追い求めることは

ある意味AIの家畜として生きることに近いのかもしれない…

ヘイズ博士の言葉を借りるなら、そう考えることもできます。

「苦悩」や「葛藤」は、今のところ私たち人間だけが持つ感情であり

その感情を抱えながらも成長しようとすることが

AIにはない「人間らしさ」を生み出しているのかもしれません。

まとめとエンディング

今回は、関係フレーム理論という少しむずかしいテーマから

AIと人間の未来についてお話ししました。

AIの進化は、私たちの人間の存在意義を

問いなおすきっかけを与えてくれているのかもしれません。

不登校の子どもたちが「自分らしく生きる」道を探すように

私たち大人もAIと共に、新しい時代における

「人間らしい生き方」を探していく必要があるのだと感じます。

皆さんは、このAIの進化に対して、どんな希望や不安を抱いていますか?

この記事が、皆さんのAIや私たち自身の可能性について

考えるきっかけになれば幸いです。

このブログに関するお問い合わせはこちら

オンラインカウンセリングも承ります。

Comments