こんにちは 公認心理師のヒロです。

ふだんは子育て支援機関や教育支援センターで

子育て中の親ごさんの相談や

不登校のお子さんや

学校の先生などを応援しています。

この記事は、今不登校のお子さんを支えるお父さん・お母さんに向けて書きました。

もちろん、保護者の方々を心から応援したい学校の先生や支援員の皆さんにも

日々のかかわりに役立つ、新しい見方を知ることができるはずです。

この記事を読むことのメリット

- 「私だけじゃない」と安心できる、不登校の正直な現状や親ごさんの深い悩みに向き合うのに役立つ方法を有効なデータと共にご紹介します。

- 「もう自分を責めるのはやめよう」不安を乗りこえるカギ、自分への思いやり(セルフ・コンパッション)の具体的な3つの方法(優しさ、共通の人間性、マインドフルネス)を学べます。

- 「不安やストレスが減る」ことが科学的に証明されている心の安定につながる実践的なヒントが得られます。

- お子さんを「無条件で受け入れる」ために、まず自分自身を大切にすることの大切さがわかります。心が軽くなり、前向きな一歩をふみ出す勇気がわいてきます。

【不登校のわが子を支える前に】自分を救う″セルフコンパッション”

不登校のお子さんを支えるご家族や先生方、毎日お疲れさまです。

とくに親ごさんは終わりが見えない不安や、周りからの視線…

一方で、見え隠れするお子さんの苦しみを見ることの辛さに

心身ともに疲されてしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、まず不登校の日本の現状を知り

次に保護者の多くの方が抱える深い苦しみ

そしてそれを乗り越えるためのヒントとして

セルフ・コンパッション(自己への思いやり)

という考え方をご紹介します。

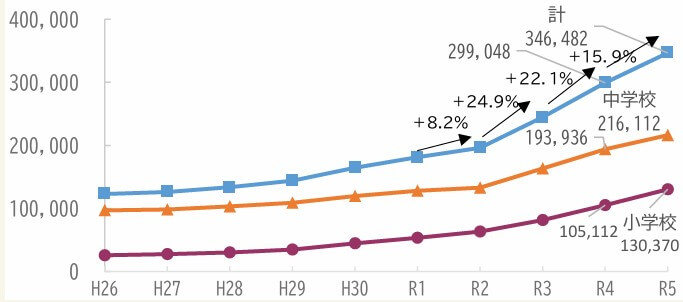

1. 不登校の現状:過去最多を更新し続ける現実

今、日本では不登校の子どもたちが年々増えており

その数は過去最多を更新し続けている深刻な状況にあります。

増加する不登校児童生徒数

文部科学省の調査によると

小・中学校を合わせた不登校の子どもの数は

令和5年度には346,482人となり、11年連続で増加し、

過去最多を記録しました。

2024年9月23日 · 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査:文部科学省

また、高等学校においても不登校生徒数は68,770人に上ります。

不登校の割合を学年別に見ると

- 小学校では1,000人あたり21.4人

- 中学校では67.1人

と大きく増加しており

学年が進むにつれて不登校が慢性化する傾向がうかがえます。

学校に行けない背景と「隠れ不登校」の存在

不登校の定義は、

とされています。

しかし、文部科学省の統計上の人数には含まれない

「隠れ不登校」の存在も指摘されています。

これは、欠席日数が30日に満たない子どもや

学校に通っていても心の中では

「学校に行きたくない・学校が辛い・嫌だ」

と感じている子どもたちのことです。

不登校となったきっかけについて

学校側が把握した事実として最も多いのは

小・中学校ともに

-

-

- 「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった。」 32.2%

- 「不安・抑うつの相談があった。」 23.1%

- 「生活リズムの不調に関する相談があった。」 23.0%

-

が続いており、子どもの内面的な苦しみと

それにともなう生活リズムの乱れが背景にあることがわかります。

2. 保護者が抱える深い苦悩と孤立

お子さんが不登校になると、

その対応は家族にとって大きな負担となり、

多くの親ごさんが深い苦悩を抱え

また孤立しやすい状況にあります。

こどもが不登校になることで

後ろめたさを感じる方も少なくないからです。

自分の対応の仕方が悪かったのか…

自分の育て方が悪かったのか…

他の子は行けているのに、なんで…

こんな風に考えてしまうからです。

終わりのない心配事と心身の疲れ

子どもが不登校になったことがある保護者を

対象としたアンケート(2021年実施)では

保護者が困っていることとして、以下のような点が挙げられています(複数回答)

- 子どもの心身の不調や不安定さ(60%)

- 学校の対応・姿勢(56%)

- 相談先の見つけにくさ、孤立しやすいこと(50%)

- 仕事に行きづらい・休まざるを得ないこと(35%)

- 兄弟姉妹への影響(32%)

自由記述の回答からは、

「24時間毎日一緒で、息抜きできない」

「子どもの精神的に疲れ切っている状態を見ているのがつらい」

という疲れや心情があらわされています。

社会的プレッシャーと自己批判

さらに、「社会の偏見が根強い」と感じている保護者もいます。

その結果、

「すべて母親の肩にかかってくる」

と感じたり

「子どもに『学校が全てではないよ』と言いつつも不登校でいいんだよ!と100%思えていない自分がいます」

といった自分の気持ちについての葛

そして

「きっと子どもには本音が伝わっているんだろうな〜って思います」

という自分を責めてしまう気持ちに苦しむ声も見られます。

公的な相談機関に相談したとしても

「相談しても的はずれだったり、色んな考えにふり回され正解がわからず疲れる」

といった意見も出されており

経験者の話が聞ける場が身近にないことが

当事者親子を苦しめているという意見もあります。

親子のやり取りにありがちな「失敗事例」

親ごさんの方が最も辛いのは

お子さんの苦しみを理解しきれない自分を責めてしまうことです。

この自分を責めてしまう気持ちの背景には

「世間一般の普通」から外れてしまった

という焦りや

「私の育て方が悪かったのではないか」

という思いがあります。

よくある失敗事例:

-

-

- 場面: 子どもがふとした瞬間に「やっぱり、自分はダメだ」とネガティブな言葉を口にしたとき。

- 親の対応: 「そんなことないよ!〇〇はこんなに良いところがあるよ!」と、子どものネガティブな感情を打ち消そうと必死に褒める。

- 結果: 子どもは「この親は、私の辛さを分かってくれない」「ダメな自分を受け入れてもらえない」と感じ、本音を言えなくなり、孤立を深めます。

-

この「失敗」は、親が子どもを愛しているからこそ起こります。

しかし、お子さんのネガティブな感情を打ち消すのではなく

「そう感じているんだね」と受け止める

ことが大切です。

そして、この受け止めは

まず親ごさん自身が始めることが大切です。

3. 解決策の一つとしての「セルフ・コンパッション」

このような苦悩やストレスや

自分を責めてしまう気持ちに直面している方に提案したいのが

「セルフ・コンパッション(自己への思いやり)」

という概念です。

セルフ・コンパッションとは何か

コンパッションとは

と定義されています。

セルフ・コンパッションは、この思いやりを自分自身に向けることを指します。

苦しい状況におちいったとき

- 自分の不完全な部分や欠点を責めたりせず

- 親しい友人に接するように自分自身をわかろうとし

- サポートする態度

のことです。

セルフ・コンパッションは、主に以下の3つの要素からなります。

-

-

自分への優しさ(Self-kindness): 失敗や苦痛を感じている時に、自分を厳しく批判せずに、愛情を注ぎ優しく接すること。共通の人間性(Common Humanity): 自分が直面する苦しみや失敗が、自分だけの問題ではなく、人間なら誰しも経験しうる普遍的なものであると捉えること。マインドフルネス(Mindfulness): 湧き上がったネガティブな感情や思考に囚われすぎず、平静で中立的な態度で気づき、バランスよく受け入れること。

-

保護者のストレスと不安を和らげる効果

セルフ・コンパッションに関する多くの研究(メタ分析)により

その実践は心身の健康に有益であることが示されています。

セルフ・コンパッションが高い人は、

不安、抑うつ、ストレスといったメンタルヘルスの問題について

中程度~大きな効果があることが示されています。

これは、不登校による不安やストレスを抱える

保護者の心身の安定にかなり役立つ可能性を示しています。

また、セルフ・コンパッションは

問題解決のための「肯定的解釈」や「計画立案」といった

適応的なコーピング(対処法)をうながし

「放棄・あきらめ」や「責任転嫁」といった

不適応的なコーピングを抑えることもわかっています。

つまり前向きな行動を選べるようになるということです。

なぜセルフ・コンパッションが有効なのか

不登校の親ごさんは、学校や社会からの評価に左右され、自分を責めがちです。

セルフ・コンパッションは、他人と比べて自分を評価する

「自尊感情(自己肯定感)」とはちがって

自分の失敗やネガティブな部分もふくめて

ありのままの自分を温かい気づきをもって受け入れること

を大切にします。

「なぜ自分がこんなに苦しい思いをするのだろう」

「自分の子育てが間違っていたのではないか」

と感じたときに

その苦痛を「人間として当然の経験だ」と捉え(共通の人間性)

自分を親友のように「よく頑張っている」とねぎらう(自分への優しさ)ことで

自分を責めてしまう負のループから抜け出すきっかけになります。

実際にお子さんが不登校をのりこえた保護者の方の中にも

このセルフ・コンパッションの要素と通じるものがあります。

例えば、

「とにかく本人を信じて、ありのままの息子を受け入れよう」

「まずは私が自分を受け入れてみよう、という意識になった」

といった、お子さんやご自身を無条件に受け入れるという変化は

親ごさん自身が自分の中の不安や焦りを

裁かずに受け入れた(セルフ・コンパッションを向けた)結果

であると解釈できます。

成功事例:セルフ・コンパッションを応用した関わり方

親子の成功事例:

-

-

- 場面: 子どもが「自分はダメだ」とネガティブな言葉を口にしたとき。

- 親の対応(セルフ・コンパッションを適用):

- (自己への優しさ)まず、心の中で「今、私は不安で辛いけど、この不安は当然だ」と自分を労います。

- (共通の人間性)そして、「この子は今、とても辛いんだな。辛いのは、この子だけじゃない」と冷静に受け止めます。

- (マインドフルネス&優しさ)子どもに「そっか、そんな風に思っちゃうくらい、今は辛いんだね」と、感情を打ち消さずに、ただその存在を認める言葉を返します。

-

結果: 子どもは「そのままの自分を受け止めてもらえた」と感じ、自分を責めてしまうループから抜け出すきっかけを得ます。

親も、子どもや自分の感情にふり回されることなく、冷静に共感することができます。

-

実践に向けて:いますぐできること

セルフ・コンパッションを育むためのプログラムとして

-

マインドフル・セルフ・コンパッション・プログラム(MSC)

-

慈悲の瞑想(Loving-Kindness Meditation: LKM)

などがあり、短期間の実践でもウェルビーイングの向上が期待できます。

瞑想というとあやしいと思われる方もいるかもしれませんが、

「あなたが幸せでありますように」

「あなたの悩み苦しみがなくなりますように」

といったフレーズを

自分や親しい人に向けて、くりかえす方法などがあります。

これは、困難に直面したときに

自分の感情にバランスよく気づき(マインドフルネス)

その経験を他者と共有していることを認識し(共通の人間性)

自分に優しい気持ちを向ける(自分への優しさ)

ための訓練となります。

お子さんの不登校という大変なときだからこそ

まずはご自身を大切にし、温かい思いやり(セルフ・コンパッション)を

向けてみてください。

親であるあなたが心穏やかでいることが、

お子さんにとって最大の安心につながるはずです。

そこで私からセルフコンパッションエクササイズをご用意しました。

一人でできない方でも、繰り返し聞いていただくことで

セルフコンパッションを育てることができます。

ご購入いただいた方からも、好評を得ています。

ショートバージョンもあります。

不登校を経験した子どもの未来への視点

不登校は、決して「失敗」ではありません。

それは、子どもが自分自身の心と身体を守るために選んだ

立ち止まる期間かもしれません。

あるいは、何かがお子さんの登校をジャマしているのかもしれません。

もしお子さんが自分自身を守るために登校しないのであれば

その期間は、自分自身を深く知る内省の時間となり

将来、困難にぶつかったときに

「自分は一度、大きな壁を乗り越えた経験がある」

という精神的な強さにつながります。

親ごさんが、まずご自身に温かい思いやり(セルフ・コンパッション)を向けること。

心穏やかでいることが、お子さんにとって最大の安心につながり

お子さんが自分らしく生きる道を見つけるための

希望ある未来への確かな一歩となります。

引用・参考文献

「不登校を考えるアンケート(保護者向け)」集計結果 – 未来地図. 2021年.

【不登校の状況】 – 国立成育医療研究センター.

有光興記. コンパッションとウェルビーイング ―調査,実験,介入研究とマインドフルネスとの関係性について―. Japanese Psychological Review 2021, Vol. 64, No. 3, 403–427.

水野雅之, 菅原大地, 千島雄太. セルフ・コンパッションおよび自尊感情とウェルビーイングの関連 ─コーピングを媒介変数として─. 2017年 第24巻 第3号, 112─118.

仲嶺実甫子, 竹森啓子, 佐藤寛. セルフ・コンパッションが被援助志向性およびストレス反応に及ぼす影響. 関西大学心理学研究 2018年 第9号, pp.13-19.

有光興記. セルフ・コンパッションに焦点を当てた心理学的介入とその職場での活用方法. 産業精神保健 31(3): 138–142, 2023.

大宮宗一郎, 富田拓郎. マインドフル・セルフ・コンパッション(MSC)とは何か:展望と課題. Japanese Psychological Review 2021, Vol. 64, No. 3, 388–402.

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要 – 文部科学省. 令和5年度.

内藤朋枝. 子どもの生活と不登校リスク. Review of Asian and Pacific Studies No. 48, 93-108.

賀須井貴子. 学校に行かないことはどう論じられてきたのか ―不登校家族の実践を理解するために―. 千葉大学大学院人文公共学府 研究プロジェクト報告書 第 361 集 pp.66-75, 2021年.

Comments