こんにちは 公認心理師のヒロです。

ふだんは子育て支援機関や教育支援センターで

子育て中の親ごさんの相談や

不登校のお子さんや

学校の先生などを応援しています。

不登校の裏にある、見えない不安の正体と

それを変える心理学の技術についてお伝えします。

この記事は

不登校のお子さんを持つ保護者の方

そして学校の先生

子どもを指導するような方々

におススメです。

- 不登校の背景にある心理的なメカニズムを、科学的な知見から深く理解できます。

- 親子のやり取りで陥りがちな失敗事例と、それを避けるための具体的な解決策を知ることができます。

- 専門的な心理学のテクニックを、日々の関わりの中で活かすヒントを得られます。

- 不登校が子どもにとって自分で未来を選ぶ力につながる可能性を知り希望を持つことができます。

なぜ「頑張れ」が届かないのか?

「どうして学校に行けないの?」

「みんな頑張っているよ、〇〇も頑張ってみなさい」

不登校の子どもを持つ親や先生が、つい口にしてしまう言葉かもしれません。

でも、この言葉は、多くの場合、子どもの心に届きません。

なぜなら、子どもたちは“頑張らない”のではなく

頑張って学校に行こうとすると、とてつもない不安に襲われる

という、自分ではコントロールできない状態におちいっているからです。

それは、特定の場所や状況(例:学校)が

”強い不安を引き起こすトリガー”

になっているようなものです。

このメカニズムを理解しないまま「頑張れ」とうながすことは、

不安という原因のもとには触れておらず、

解決にはつながりにくいのです。

1.不登校の鍵を握る「不安」の正体

これからその不安に対処する方法をお知らせしますが

その前に、不登校の背景にある「不安」を理解するために

少しだけ心理学の歴史をさかのぼってみましょう。

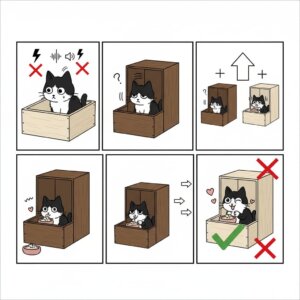

心理学で不安をあつかう歴史の始まりは

1950年代に心理学者ウォルピが

ネコを使って行った実験から生まれた「系統的脱感作法」です。

この実験は、ネコを箱に入れ、音と電撃をくり返して与え

実験箱や音に対して不安を抱くようにしました。

その後、実験で使ったのとは違う箱に入れたところ

ネコの不安反応は、ちがう箱でも起きました。

これは『般化現象』と呼ばれる反応です。

そして不安は、かつて不安を感じさせた箱に似ているほど

強く表れること(般化勾配)が確認されました。

そこでウォルピは、

不安とは両立しない、ごはんを食べるという行動を利用します。

実験箱とあまり似ていない、不安を引き起こしにくい箱で

ごはんを食べることで不安の消去を図り

それができたら、過去に強い不安を引き起こした箱に

少しずつ似せて、同じ手続きを繰り返しました。

最終的に、ネコは最も不安が強かった実験箱の中でも

ご飯を食べられるようになり、不安反応は消失しました。

このネコの実験から生まれたのが

不安と両立しない行動(例えばリラックス)をさせる「拮抗条件づけ」と

不安の程度が低い刺激から少しずつ強めていく

「条件刺激の段階的呈示」をパッケージ化した

『系統的脱感作法』

です。

これって、不登校になったお子さんが

①最初は適応指導教室やフリースクールを警戒し

②やがて適応指導教室やフリースクールに慣れ

③そして少しずつ学校に行けるようになる

のと似ていますよね。

2.子どもの行動を読み解く二つの理論

この章は読み飛ばしていただいてもけっこうですが

さらに、この「不安」や「行動」を深く理解したいと思ったら

読んでみてください。

それではさらに

二つの重要な理論を見ていきましょう。

(1)ハルの理論:「勉強しようとすると面倒になる」のはなぜ?

ハルの理論(Hull, 1943)は

「行動が習慣としてどれだけ強く結びついているか(習慣強度)で、将来の行動が決まる」

と考えました。

例えば、「お腹が空いている(動因)」ときに「食べる」と

「お腹が空いたときに食べる」という習慣が強まる、

ということです。

しかし、この理論は「なぜ行動が消えるのか?」を説明する必要がありました。

そこで、彼は『反応制止』という概念を導入します。

これは、ある行動を繰り返すと、その行動を抑制しようとする

内的な疲労のような状態のことです。

そして、「疲労」が起きたときに「反応をやめる」と

その「やらない」という行動が強化される現象を『条件制止』と呼びました。

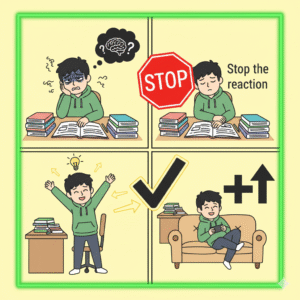

例えば、「勉強しよう」と思うと

「面倒だな」という疲労感(反応制止)が起きる。

その時に勉強をしないと、疲労感が消えるので

「勉強をしない」という行動が強化されてしまいます。

不登校の子どもも同じです。

「学校に行こう」とすると不安やしんどさ(反応制止)が起きる。

そこで「学校に行かない」と、不安が消えるため

「学校に行かない」という行動が定着してしまうのです。

(2)ガスリーの理論:「お化け屋敷」と「レモン」の心理学

ガスリー(Guthrie, 1952)は

「消去は、その反応と拮抗する別の反応の条件づけである」

と主張しました。

例えば、レモンを想像するだけで唾液が出る人が

レモンに似た形の色紙や

色のついていない果物の皮を何度も見ていくうちに

唾液を出す以外の反応が起きるようになり

やがてレモンを想像しても唾液が出なくなる。

これは、不安の弱い刺激から始めて別の反応を条件付ける『耐性形成法』です。

また「お化け屋敷で頻繁にお化けが現れると、疲れて怖くなくなる」

という『消耗法』や

「嫌いな上司が来た時に、嫌悪感以上の強い刺激を同時に与える」

『拮抗反応法』も、この理論に基づいています。

このガスリーの理論の

『耐性形成法』と『拮抗反応法』が

ウォルピの『系統的脱感作法』における

「段階的呈示」と「リラックス反応による拮抗条件づけ」

にそれぞれ対応しています。

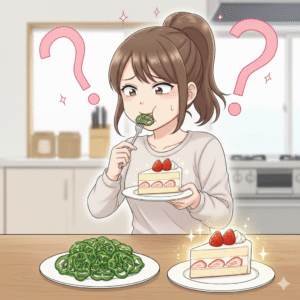

3.心理学から見た不登校支援

その後、心理学はさらに進化し、刺激を

・『興奮子』(特定の反応を起こす)

・『制止子』(特定の反応を抑制する)

に分ける考え方(Dickinson & Mackintosh, 1978)が生まれました。

不登校の文脈では

勉強や好きでない人などが「不安」の興奮子であり

家にいて出かけないことや

学校での好きな活動や、学校にいる好きな人が「安心」を抱かせることで

不登校の制止子となります。

『拮抗条件づけ』は、この対立する2種類の感情を同時に示す手続きです。

例えば

ピーマン(嫌い)とケーキ(好き)を一緒に食べると

ピーマンに対する嫌悪感はやがて薄れ、

ピーマンが食べられるようになります(Dickinson & Dearing, 1979)。

これは、不登校の子どもに

「学校(嫌い)と好きなこと(好き)」を組み合わせる

というアプローチに応用できます。

事例

ここからはここまでの話をふまえて

失敗・成功の事例をお示しします

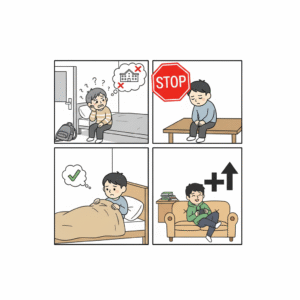

失敗事例

- 場面: 子どもが「学校に行きたくない」と言って部屋に閉じこもる。

- 親の対応: 焦って「学校に行きなさい!」と怒鳴ったり、「もう知らない!」と突き放したりする。

- 結果: 子どもはさらに強い不安を感じ、親との関係も悪化。「学校に行きたくない」という気持ちがますます強まる。

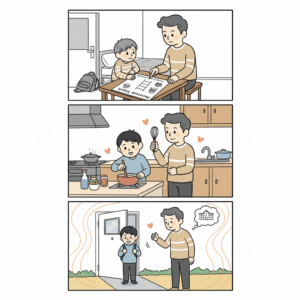

成功事例:スモールステップで不安を消す

「学校」に対する記憶を消すのではなく

新しい「安心できる」という記憶や感覚を

上書きで重ねていくイメージです。

- 不安階層表を作る:

- 最大不安: 教室に入る

- 中程度の不安: 玄関を出る

- 最低限の不安: 近所の散歩、好きなゲームをする

- リラックス反応を条件づける:

- 不安に拮抗する「リラックス」を、子どもが好きな活動や一緒に料理をするなどの活動で生み出します。この際、こどもが一人でするようなゲームやネットでは直接的に人が関わることができないので、誰かと行う活動が良いでしょう。

- スモールステップでの挑戦:

- 不安階層表を参考にしながら、不安の少ない行動(例:近所のパン屋に行く)と、好ましい刺激(例:途中のコンビニでお菓子を買う)を組み合わせ、徐々に不安レベルを上げていきます。

- 少しずつ「学校の門の前まで行ってみる」「玄関先で先生に会う」といった、小さなステップに挑戦していきます。

- かならずしも不安階層表にしばられる必要はないので、お子さんと相談しながら2~3段階ステップを上げることもあります。

これは、恐怖の記憶が消えるのではなく

新しい「安心」の記憶が独立して保持されるという

「記憶検索説」(Bouton, 1993)と似ています。

4.結局、何が効果的なのか?専門家たちの議論と私たちにできること

ところで系統的脱感作法で「リラックス」は本当に必要なのでしょうか?

実は専門家の中でも議論があり

筋弛緩反応は系統的脱感作法の効果に影響しない

という見解もあります。

つまり、不安だからと言ってかならずしも

リラックスさせる必要はないということです。

というのも、ヘビ恐怖を持つ学生におこなった実験で

不安喚起刺激(ヘビ)を見せたり触れたりすることで

不安を低減することができたのに、

弛緩反応(リラックス)は不安低減には関係なかった

とする研究結果も存在するのです(McGlynn, 1973)。

このように専門的な議論はあるものの

最も重要なのは

①「不安を伴う状況に(段階的に)慣れること」

②「それにともなう安心感や快の刺激」

これらを組み合わせるアプローチが

非常に有効であるということです。

不登校の先の希望ある未来

不登校は、決して「頑張りが足りない」わけではありません。

それは、自分を守るために心と体が発しているSOSです。

この期間は、無理に学校へ行かせることよりも

「安心して過ごせる場所」で「自分と向き合う時間」を確保する。

それが子どもが自分自身を深く知る時間や

新しい興味や才能を見つける時間になることも少なくありません。

不登校は、終わりではありません。

それは、子どもが自分らしく生きる道を見つけるための、新たな始まりなのです。

親や先生、指導員の皆さんが

「なぜ頑張れないのか」という問いの代わりに、

「どうすれば不安を感じながらも挑戦できるように応援できるか」

という視点に立てば

子どもたちは必ず一歩ずつ、未来へと向かうことができるでしょう。

参考文献

- 遠座・中島(2018)不安障害に対するエクスポージャー法と系統的脱感作法―基礎研究と臨床実践の交流再開に向けて,基礎心理学研究 第36巻 第2号

Comments